Quand la culture devient un terrain de pouvoir

L’appropriation culturelle, on en parle partout, souvent mal et presque toujours à chaud. L’image la plus connue, c’est peut-être celle de Selena Gomez avec un bindi sur scène : des choix esthétiques présentés comme de simples clins d’œil culturels, mais qui, pour beaucoup, réactivent une histoire coloniale où l’on pioche dans les cultures dominées alors même que leurs détenteur·rice·s continuent d’être discriminé·e·s pour les mêmes pratiques. Et en Belgique, l’enjeu n’est pas moins présent. On le retrouve dans des festivals qui programment des percussions « africaines » sans artiste africain, dans l’esthétique ‘tribale’ récupérée par les milieux de gauche ou dans les évènements folkloriques.

L’appropriation culturelle, on en parle partout, souvent mal et presque toujours à chaud. L’image la plus connue, c’est peut-être celle de Selena Gomez avec un bindi sur scène : des choix esthétiques présentés comme de simples clins d’œil culturels, mais qui, pour beaucoup, réactivent une histoire coloniale où l’on pioche dans les cultures dominées alors même que leurs détenteur·rice·s continuent d’être discriminé·e·s pour les mêmes pratiques. Et en Belgique, l’enjeu n’est pas moins présent. On le retrouve dans des festivals qui programment des percussions « africaines » sans artiste africain, dans l’esthétique ‘tribale’ récupérée par les milieux de gauche ou dans les évènements folkloriques.

Mais alors où se situe la ligne fragile entre partage et appropriation ? À partir de quand un geste devient-il problématique ? Et surtout : pourquoi les mêmes symboles, valorisés lorsqu’ils sont portés par des personnes blanches, deviennent-ils motifs de moquerie, de sanction ou de violence lorsqu’ils sont portés par des personnes racisées ?

Dans le champ culturel, les emprunts entre cultures existent depuis toujours. Pourtant, tous ne se valent pas. Parler d’appropriation culturelle, c’est interroger qui emprunte à qui, dans quel contexte, et avec quelles conséquences. Cette analyse propose de clarifier ces zones grises, en replaçant l’appropriation culturelle dans une trajectoire historique, coloniale et économique.

Définir l’appropriation

L’appropriation culturelle désigne une action pratiquée par les membres d’un groupe dominant, qui s’approprient des éléments d’une culture minorisée (une coiffure, un vêtement, une danse, un symbole religieux) sans en citer les références, ni reconnaître le contexte d’oppression dans lequel cette culture s’inscrit.[1] Loin d’un simple échange, il s’agit d’un rapport d’asymétrie, où une culture s’impose sur une autre. L’appropriation efface les significations d’origine, renforce les stéréotypes et, souvent, génère du profit économique pour les emprunteur·euse·s, tandis que les groupes concernés demeurent désavantagés dans ce même système. On ne peut donc pas comprendre l’appropriation culturelle sans tenir compte de la colonisation, de l’esclavagisme, du racisme systémique et du capitalisme : cette pratique s’inscrit dans un système hiérarchisé, et n’est donc pas une question d’esthétique, mais bien un enjeu de pouvoir.

Musique : quand le capitalisme s’approprie les sons

La musique illustre de façon flagrante la logique capitaliste de récupération. Les rythmes afro-américains, caribéens ou africains ont souvent été réinventés par des artistes blanc·he·s qui en tirent profit, sans reconnaître ni créditer les cultures et créateur·rice·s d’origine.

Dans son analyse du clip « Vogue » de Madonna, Éric Fassin[2], sociologue français, souligne que l’appropriation culturelle, c’est lorsqu’un emprunt entre les cultures s’inscrit dans un contexte de domination. Ce que la pop mondiale appelle « exotisme » repose souvent sur une esthétique de l’autre dépouillée de son histoire : des clips où des symboles religieux deviennent décor, où des corps racisés servent de toile de fond.

Des vidéos comme “Madonna – Like a Prayer” ou “Major Lazer – Watch Out for This” rappellent combien la musique populaire globalisée recycle des traditions africaines ou caribéennes, tout en invisibilisant leurs créateur·rice·s.

Costumes et mode : la culture comme accessoire

La mode reproduit également ce déséquilibre. Les tenues inspirées d’habits “africains”, d’ornements amérindiens ou de voiles dits orientaux deviennent tendances sur les podiums occidentaux, alors que les personnes issues de ces cultures sont encore stigmatisées lorsqu’elles les portent.[3]

Les coiffures afro, jadis jugées « non professionnelles », sont aujourd’hui récupérées par des stars blanches sous couvert de créativité. L’exemple de Kim Kardashian portant un pseudo-niqab illustre aussi cette logique : jouer avec les codes religieux d’autrui sans en assumer la charge symbolique.

Danse : entre invisibilisation et marchandisation

La danse, elle aussi, révèle les hiérarchies raciales dans la culture populaire. Lorsque Miley Cyrus popularise le twerk, la presse titrant qu’elle en est « l’inventrice »[4], c’est tout un imaginaire collectif noir qui est effacé. En revanche, lorsque des femmes noires pratiquent cette danse, elles sont non seulement sexualisées de manière stigmatisante, mais également décrites comme problématiques et indécentes. Or le twerk est une danse importée de l’Afrique aux Antilles lors de la période esclavagiste. Elle servait de rite de passage des jeunes filles mais aussi de danse de puissance et de résilience.[5]

Cette dynamique est la même pour les danses africaines aujourd’hui mises en avant sur les réseaux sociaux : derrière cet engouement se cache souvent une stéréotypisation et une exotisation de l’autre. Ces danses sont également moins reconnues comme professionnelles.[6] L’appropriation culturelle se double d’un racisme ordinaire qui méprise ce qu’il imite.

Des vidéos d’ARTE ou du Huffington Post sur le dancehall montrent comment ces espaces de liberté et de résistance issus des diasporas LGBTQI sont reformatés pour le divertissement occidental, perdant leurs portées politiques et communautaires.

De l’appropriation à l’appréciation : créer sans effacer

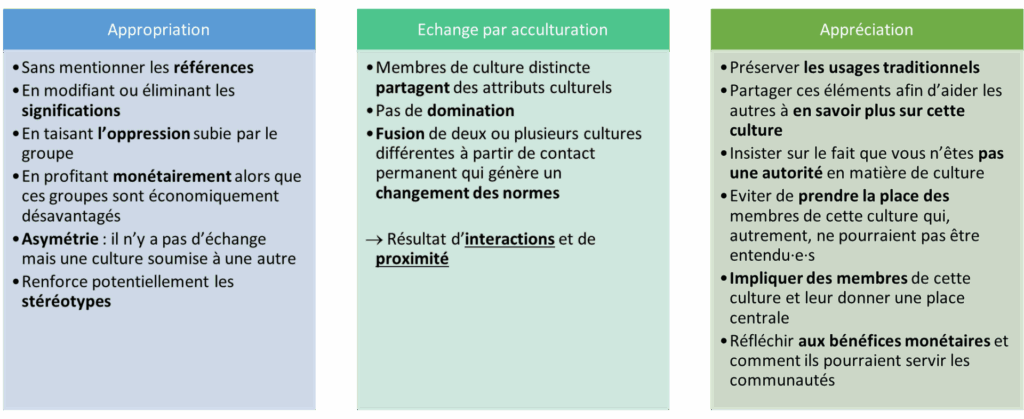

L’appropriation culturelle et l’échange par acculturation diffèrent profondément dans leurs logiques de pouvoir.

L’appropriation se produit quand un groupe dominant s’empare d’éléments d’une culture minorisée sans reconnaissance ni réciprocité. Elle efface les significations d’origine, tait l’histoire d’oppression et transforme souvent ces éléments en produits marchands. Ce processus s’inscrit dans une asymétrie historique héritée du colonialisme et du capitalisme : il y a une culture qui prend, et une autre qui subit.

À l’inverse, l’acculturation relève d’un échange horizontal : deux cultures se rencontrent, se transforment mutuellement à travers la proximité, la cohabitation ou la migration. Il n’y a pas ici de domination structurelle, mais une interaction où les normes changent des deux côtés.[7]

L’appréciation culturelle, enfin, s’en distingue en profondeur : elle ne vise pas la fusion ni l’appropriation, mais la reconnaissance et le respect. Elle suppose de préserver les usages traditionnels, de partager pour comprendre, et surtout de laisser la parole aux membres des communautés concernées. L’appréciation ne cherche pas à posséder, mais à apprendre. Elle transforme la curiosité en solidarité, et la consommation en dialogue.

La co-création au sein des projets artistiques

L’appréciation culturelle peut s’incarner dans la co-création, une démarche artistique et sociale fondée sur la collaboration. La co-création engage le public ou les communautés concernées dans le processus créatif ; elle reconnaît leur savoir et leur pouvoir d’agir. Historiquement, l’art a toujours servi de catharsis populaire, c’est-à-dire un espace où la parole collective devient résistance. Mais co-créer, ce n’est pas seulement inviter des personnes minorisées sur scène : c’est leur donner un rôle décisionnel, écouter leur feedback et construire un espace sécurisant.[8]

Il est essentiel de se poser une série de questions avant la création artistique :

- À qui profite cette création ?

- La voix des personnes concernées est-elle intégrée ou instrumentalisée ?

- L’espace est-il réellement inclusif et sécurisant ?

- L’équipe a-t-elle été sensibilisée aux discriminations et à la diversité culturelle ?

- La diffusion respecte-t-elle les codes, les références et la dignité des cultures mobilisées ?

Ces questions permettent de transformer un risque d’appropriation en occasion d’apprentissage collectif. L’enjeu n’est pas d’interdire les échanges culturels, mais de les rendre justes, en reconnaissant les héritages de domination qui traversent nos imaginaires et en ouvrant des espaces de création partagée.

Dans le cadre de l’éducation permanente, cette réflexion s’inscrit dans une visée d’émancipation : déconstruire les rapports de pouvoir dans la culture, pour permettre à chacun·e de reprendre possession de son histoire, de ses symboles et de sa parole.

Fariha Ali.

[1] William, R. (2019). L’appropriation culturelle. Paris : La Découverte.

[2] Fassin, É. (2018, 24 août). L’appropriation culturelle, c’est lorsqu’un emprunt entre les cultures s’inscrit dans un contexte de domination. Le Monde.

[3] BBC News Afrique. (2022, 23 mai). Pourquoi les coiffures africaines sont-elles toujours politisées ?

[4] Les Inrockuptibles. (2016, 23 février). Miley Cyrus a-t-elle “créé” le twerk ?

[5] Le twerk, une danse « antipatriarcale » selon une prof guadeloupéenne. (2023, October 22). Outre-mer la 1ère. https://la1ere.franceinfo.fr/le-twerk-une-danse-antipatriarcale-selon-une-prof-guadeloupeenne-1436981.html

[6] Le Temps. (2022, 16 août). Derrière l’essor des danses africaines, la lutte contre les clichés.

[7] Ibd 1

[8] Wamsley, B. (2019). Co-creation and Participatory Art in Contexts of Inequality. Oxford Art Journal, 42(3).